物価の文化史② ── 日本の大学の学費(年間授業料)の変遷

ものやサービスの値段は時代によって大きく変化します。さらに「高い」「安い」の基準になっている貨幣の価値も変化します。

それは社会の経済・流通の変化や技術的な進歩、政治的な要因にも影響されることもあります。物価は時代の鏡なのです。さまざまな分野のものやサービスの価格の変遷をいろいろな分野でたどってみます。

2019年、記述式問題の導入などを目指した大学入試改革が頓挫するなど、大きな「曲がり角」に直面している日本の大学。そこで今回は、日本の大学の学費(年間授業料)の変遷を振り返ってみましょう。

戦後の大衆化で、学費が上昇!

日本の大学の草分けは、福澤諭吉が主催した蘭学塾、のちの慶應義塾(大学)です。明治に入って私学が相次いで創設されるようになり、外国語、キリスト教系・仏教系、法律、女子教育などをそれぞれ専門にする専門学校が創設されました。東京帝国大学(現・東京大学)の創設は明治10(1877)年のことです。文明開化に伴う資本主義の発展によって、いわゆる「ホワイトカラー」が大量に必要とされるようになり、大正になってから、それらの専門学校は大学に昇格していきます。

その結果、大正12(1923)年になると私立大学は16校、学生数も約2万人に増大することになります。

公立小学校の月給が18~20円だった明治20~30年代の大学の学費(年間授業料)をみると、東京帝国大学が25円、慶應義塾が30~36円でした。大ざっぱに換算すると約30万円前後といったところでしょうか。その後、明治43(1910)年に東大の授業料が値上げされて慶應義塾より高くなりますが、その背景には、当時の私立大学は進学希望者が少なく、簡単に授業料を高くできなかったことが理由のひとつにあったとされています。

ところが戦後になると大学は大衆化し、大学に進学する人々が急激に増えていきます。そして、その受け皿となったのが私学であり、私立大学が多く設立されるようになったことで、学費も上がることになります。

この学費を数字で見てみると、太平洋戦争が終わった翌年の昭和21(1946)年には東大は360円、慶應義塾は700円でした。このころの男性勤労者の月収平均額は960円93銭でしたから、現在の平均給与を仮に35万円と仮定すると、東大の学費は現在の感覚で13万円ほど、慶應義塾はその倍に相当する額だったことになります。ところが、高度成長期に入った昭和35(1960)年のころには、東大の学費は9000円、慶應義塾は3万円と変化します。

これは、国民所得の増大によって家庭の学費に対する負担力が高まったことと、理工系の学生や女子の進学率が大幅に高まったことが大きな要因として考えられます。結果、私立の学費は国公立を大きく上まわるようになります。当然ながら大学生を抱える家庭にとっては、授業料だけでなく入学費、施設費などの負担も増えていくことになります。

消費者物価指数の上昇率よりも大きい、学費の上昇率

学生運動が全国でさかんになると、いったん学費は抑制されますが、運動が下火になると再び大きく上がり始めます。大学進学率が30%を超えた昭和48(1973)年には、東大が3万6000円、慶應義塾は12万円でした。ただしこの後、国立大学も大幅に値上げされるようになり、昭和57(1982)年には東大が21万6000円、慶應義塾が32万円です。さらに、平成元(1989)年には、それぞれ33万9600円と44万円になっています。わずか16年で大幅に上昇していることがわかります。

この理由は、経済状況も多分に影響していると思われますが、実はこの学費の上昇は、消費者物価指数の上昇率よりも大きいものでした。そうした点から、大学の学費(年間授業料)の変遷をたどるうえでここは大きな分岐点になると考えられるでしょう。ちなみに、この頃には女性の大学・短大進学率は36.8%になっていました。

そして2019年現在、東大の学費は53万5800円、慶應義塾は87万円です。国立大学の学費(年間授業料)は一律ですが、もちろん私立は大学によってさまざまです。またこれは文系の学部の学費ですから、理工系学部の学費は、この数倍かかることが一般的です。

受験料だけで、10万円以上かかることも当たり前

ここまで、学費(年間授業料)の変遷をたどってきましたが、このほかにも国立大学では入学金が28万2000円かかります。公立大学では学費は国立とほぼ同額ですが、入学金は14万円ほど。慶應義塾では入学金20万円、在籍基本料6万円、施設設備費19万円が必要となります(国立大学には施設費の負担はありません)。

2019年末に、2020年度から始まる大学入学共通テストで導入される英語民間試験について、萩生田光一文部科学相が20年度の実施を見送ると表明し、改革が頓挫したことが大きな話題になったばかりですが、もちろん複数の大学を受験する場合、受験料もばかになりませんし、数校受験すればその総額が10万円を越えることもあります。こうした点からも、経済的状況や居住地を問わず、高額な受験料を必要としない受験制度改革の早期実施が待たれます。

このように親にとっては、大学進学は経済的に大きな負担となりますが、少子化の影響による学生数の大きな落ち込みに加え、文科省の補助金のあり方の変化など複数の要因があり、実は大学経営にとっても、厳しい冬の時代となっているのです。

大学経営が迎えた、厳しい冬の時代

厳しい冬の時代を迎えた大学経営──。その対策として、学生の応募が多くなるよう校舎を都心に増設したり、10代の人の関心を集める“いま風”の学部を主力商品として新設したりするなど、大学側はあの手この手でさまざまな対策をとっています。一方で、18 歳人口が大幅に減少するなか、学生の過度の東京集中によって、地方大学の経営悪化も深刻化しています。

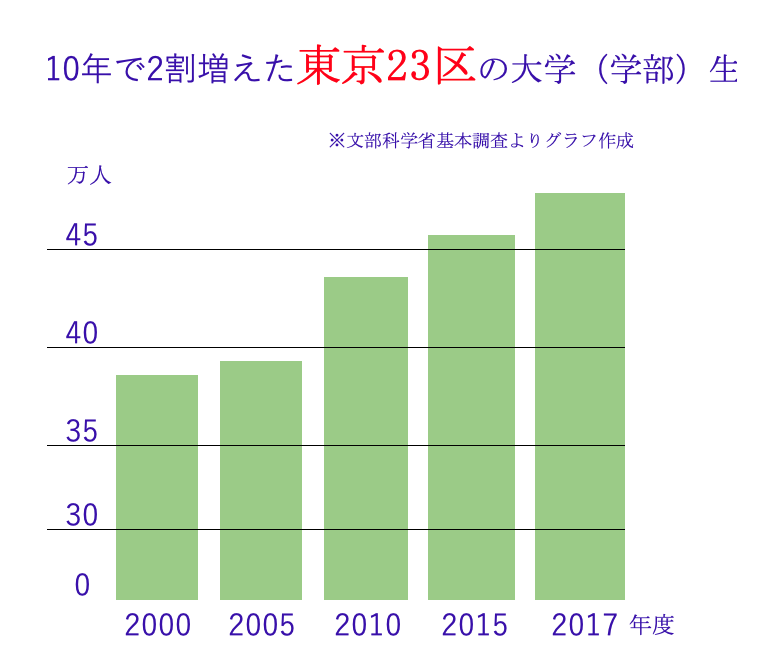

地方大学の経営悪化は地域経済の衰退に直結する可能性をはらんでいるため、東京23区の大学の学部・学科の新増設を抑制する基本方針が、2018年6月に閣議決定※。この決定はグラフに表した通り、大学生の集中が進み続ける東京23区の現状を踏まえ、東京23区において大学の定員増は認めないことを原則とするものとなります。

※閣議決定 = 23区内の定員増の原則禁止を打ち出した「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」に基づく方針

さまざまな社会的要因のなか、単純な方法として学費を上げれば経営的な問題は解決の方向に向かうとも考えられますが、受け入れ限度がある校舎や研究施設、教育施設といった“箱”の問題に加え、大学の経営健全度を測るバロメータである入学定員数割れ、さらに、深刻化しつつある学生の家庭の経済格差などさまざまな問題がからみあい、大学経営は厳しい冬の時代を迎えています。その裏付けとして、ある報告によると2000年以降の20年で、すでに14校が倒産している事実も報告されています。

このように、大学側が授業料を上げることが難しい状態にある一方、人手不足の状況を踏まえて、大学が実業のための専門学校となるべきだという意見もあります。また、一部には「人文系の学部を廃止せよ」という声すらあります。大学の経営の深刻化に伴い、大学のあり方、そして、教育の質が変化していることは確かでしょう。数校の人気校をのぞいて、大学のあり方そのものを変化させなくては生き残ることができない……令和という時代は、大学にとってそんな厳しい時代なのかもしれません。

≪記事作成ライター:帰路游可比古[きろ・ゆかひこ]≫

福岡県生まれ。フリーランス編集者・ライター。専門は文字文化だが、現代美術や音楽にも関心が強い。30年ぶりにピアノの稽古を始めた。生きているうちにバッハの「シンフォニア」を弾けるようになりたい。